I fondamenti della finanziarizzazione

Cosa è e cosa l’ha provocata

Questa newsletter nasce come il prosieguo del libro “Prima Che Tutto Crolli” che ho appena pubblicato e la cui sintesi può essere può essere letta qui. Il libro tratta il tema della finanziarizzazione, l’origine, le cause e le sue conseguenze sulla realtà economica, sociale e politica, soprattutto del mondo occidentale. Studio questo tema da molti anni e per cui provo una grande passione che si è originata dall’aver vissuto il processo di finanziarizzazione “dal vivo”, durante tutti i decenni che ho trascorso lavorando come investitore nel mondo finanziario.

La newsletter ha l’obiettivo di spiegare questo fenomeno e la sua enorme influenza nelle nostre società attraverso un’analisi basata sui fatti e sui numeri e non attraverso una lente ideologica, con cui è prevalentemente trattato nel mondo accademico e degli intellettuali in generale.

Ho anche un canale YouTube in cui potrete vedere una intervista che spiega i contenuti principali del libro ed anche dei brevi video su temi specifici.

La mia personale tesi è che la finanziarizzazione sia il coagulo di una serie di elementi che si sono determinati nell’economie sviluppate e che hanno contribuito a creare una situazione estremamente complessa e di blocco nella società, che rende difficile trovare politiche adeguate e che quindi alimenta l’attuale crisi che le nostre società stanno affrontando.

Questi elementi non hanno un colpevole, ma un insieme di concause che nel libro sono esaminate e che gradualmente verranno discusse in queste newsletter.

Questo breve video spiega in estrema sintesi cosa sia la finanziarizzazione.

Essa è un processo che ha causato l’enorme crescita di tutti i valori dei beni di investimento (che chiameremo sinteticamente “asset”), sia immobiliari che mobiliari. Questo aumento ha la sua causa principale nell’enorme crescita della ricchezza avvenuta nel mondo occidentale e ora anche nel resto del mondo; inoltre, a seguito della liberalizzazione della circolazione dei capitali a partire dagli anni 80 del secolo passato, essa si può muovere liberamente, creando una gigantesca capacità di investimento che, come vedremo, si muove molto all’unisono aumentandone così la sua influenza.

Questa ricchezza eccede il fabbisogno di investimenti produttivi, che creano sviluppo economico e lavorativo, e pertanto si rivolge sempre più verso l’acquisto di beni esistenti, con l’obiettivo di farne aumentare il valore. Questo processo punta a rendere tali beni più efficienti e più profittevoli, ma soprattutto si giova della continua crescita della domanda di investimento che spinge al rialzo tutti i criteri di valutazione.

Tutti conosciamo l’aumento dei valori immobiliari nelle grandi città e in qualsiasi posto vi sia un’elevata domanda abitativa di vario tipo, ma molto meno è conosciuto il fenomeno della crescita dei valori immobiliari e cioè che i criteri di valutazione delle aziende, che sono in generale un multiplo della redditività, sono continuamente aumentati negli ultimi trent’anni non sulla base di crescita degli utili futuri ma sulla chiara evidenza dello sviluppo della domanda di tali asset. Proprio su questo tema, il premio Nobel Robert Schiller ha scritto un efficacissimo libro, Euforia Irrazionale, che mostra con analisi numeriche e fondamenti teorici che la crescita dei criteri di valutazione delle aziende è prevalentemente influenzata dalla domanda di investimento e non dall’incremento della loro redditività.

Inoltre, il sistema finanziario, ha trasformato beni esistenti in asset negoziabili; l’esempio più eclatante è lo sviluppo del mercato privato attraverso il private equity, che investendo in società non quotate, anche qui con crescenti criteri di valutazione, ha reso una parte importante di questo mercato liquido e quindi ha creato ricchezza patrimoniale e liquidità per i possessori di tali aziende. Inoltre, il mercato finanziario sta applicando questo processo a tutto quel mondo di diritti di proprietà che possono generare in futuro dei redditi, trasformandoli appunto in asset finanziari: due esempi su tutto sono i diritti televisivi dello sport e i diritti musicali.

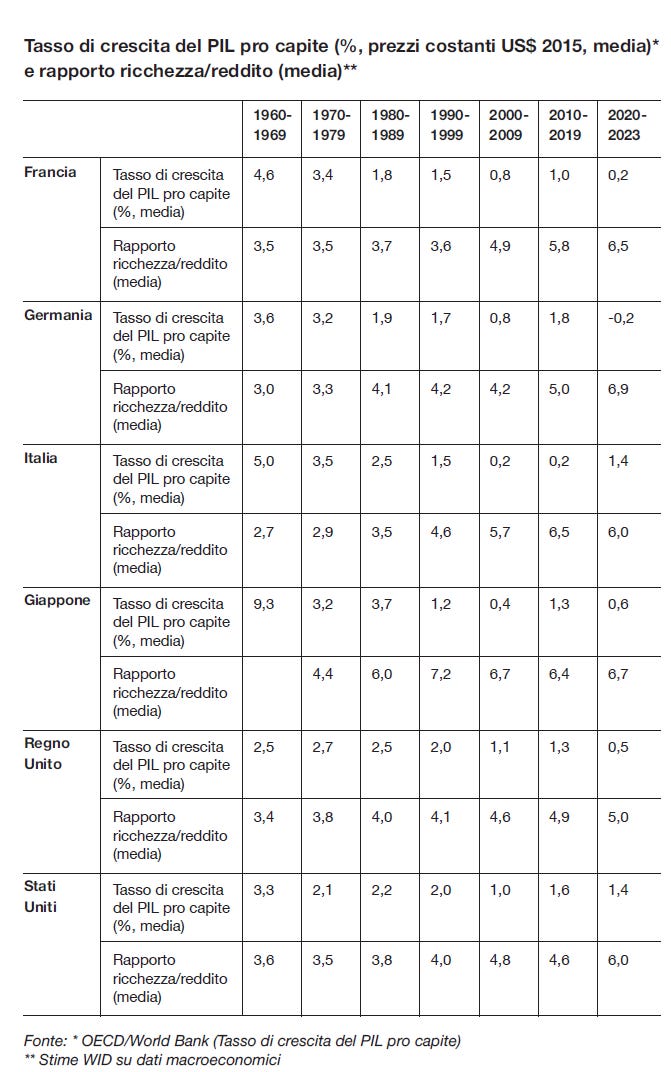

L’esito di questa evoluzione è fotografato nella seguente tabella che confronta nei vari decenni del secondo dopo guerra la ricchezza privata, in proporzione al Pil, con l’andamento dell’economia, per i principali paesi occidentali.

Appare evidente che sino al 1980, la ricchezza e il Pil sono gradualmente entrambi cresciuti, mentre negli ultimi trent’anni la ricchezza è esplosa arrivando ad essere sei volte il Pil, mentre la crescita economica è rallentata.

Un amplissimo studio del Mc Kinsey Institute, spiega che negli ultimi trent’anni la ricchezza è cresciuta prevalentemente per l’aumento dei valori degli asset esistenti e definisce questo fenomeno la creazione di “paper wealth”. Ciò ha favorito la parte della popolazione che già deteneva risparmi e beni, mentre l’attività economica è rallentata, non permettendo una crescita di salari e quindi riducendo la possibilità di risparmio e di accumulo di ricchezza per chi già non la possedeva e soprattutto per i giovani.

Questi dati fotografano bene la situazione di stallo del mondo occidentale, dove cresce la disuguaglianza patrimoniale, mentre l’attività economica non riesce ad offrire le prospettive e gli sviluppi personali che hanno caratterizzato i decenni successivi alla Seconda Guerra Mondiale.

Purtroppo, questa situazione e le sue cause sono poco comprese, se non nei suoi aspetti più eclatanti, come per esempio la crescita dei prezzi delle case nei grandi centri urbani, e questo non permette un’adeguata consapevolezza della situazione che è una condizione necessaria per affrontarla.

La non comprensione discende anche da una polarizzazione culturale e ideologica degli economisti, che non sono stati capaci, con poche esclusioni, di offrirne un quadro chiaro.

Da un lato vi sono economisti cosiddetti non ortodossi che hanno compreso il fenomeno della crescita del valore degli asset, ma sono guidati da una visione ideologica, generalmente neomarxista, che tende a criticare l’intero sistema capitalista senza entrare in un’analisi più precisa delle cause e soprattutto senza avere alcuna proposta in un mondo che ha comunque ha totalmente abbracciato il capitalismo e che non pare per ora avere alternative migliori.

Dall’altro lato, gli economisti neoclassici, anche di sinistra, tendono a non analizzare lo stato patrimoniale dell’economia e cioè l’andamento del valore degli asset e del debito ad essi collegato. La teoria classica ritiene che la crescita del valore dei beni di investimento nasca dall’aspettativa razionale di un incremento dei redditi futuri che essi possono generare e quindi essi pensano che alla fine questa crescita del valore degli asset si ripercuoterà positivamente sull’economia. Ma i dati mostrano che non è così e che la ricchezza si sta autoalimentando in larga parte, generando una rendita di posizione per chi la possiede. Ciò che inficia la teoria è il fatto che, come due economisti di grande valore, Stiglitz e Milanovic, hanno individuato, chi possiede la ricchezza tende ad avere già ampiamente soddisfatto i propri bisogni di consumi e pertanto ha un elevato tasso di risparmio e tende a reinvestire la crescita della ricchezza piuttosto che incrementare i consumi. Ciò non permette che questo incremento di ricchezza si traduca in un beneficio collettivo.

Pertanto, la ricchezza sta acquisendo una posizione di rendita nella società, proprio ciò che hanno sempre combattuto i grandi pensatori del capitalismo: da Adam Smith, a Keynes e a Schumpeter; ma anche Hayek e Friedman, i due fondatori teorici del neoliberismo che ha guidato l’economia mondiale degli ultimi decenni, hanno sempre deprecato qualsiasi rendita di posizione ed è oggi una nemesi storica che il successo del loro modello abbia creato ciò’ che temevano. E’ la prova che questa situazione non ha un grande regista, ma è il risultato delle conseguenze non previste del sistema economico che abbiamo adottato.

È piuttosto significativo che il miglior studio di questo fenomeno sia stato fatto dal Mc Kinsey Institute, che certo non può essere accreditato di posizioni ideologiche di sinistra e proprio per questo evita di chiamare quest’evoluzione con il nome di finanziarizzazione che nel mondo accademico è diventato un vocabolo caratterizzato da ideologie di sinistra. Tuttavia, l’analisi da essi fatta è la più approfondita, scevra da posizioni ideologiche e pone una sfida al capitalismo e alla società contemporanea.

Il mio approccio vuole seguire questa linea per capire le cause profonde e le conseguenze altrettanto importanti sulla nostra società.

Credo che per spiegare le origini del fenomeno qui descritto possa essere utile anche analizzare la commodity trap che, inesorabilmente, ha reso l'innovazione meno vantaggiosa in ambito manifatturiero. In generale, i costi per lanciare nuovi prodotti sono cresciuti enormemente (vado a memoria, spero di non sbagliare, ma una piattaforma automotive nuova costa 2 miliardi di euro). La complessità normativa rende troppo costoso innovare in diversi servizi. Quindi, se uno è ricco, non gli conviene aprire aziende o dare una mano a imprenditori.

Mi sembra un rephrasing del solito mantra marxista contro il "turbocapitalismo". Fesserie che vanno bene per chi non ha studiato economia. Se esistesse una forma diversa di modello economico, più efficace ed efficiente, credo che in tutti questi anni da qualche parte sarebbe saltata fuori, no?