L'Europa in un vicolo cieco: che fare?

Prima delle soluzioni difficili: i vincoli strutturali.

Il mio precedente articolo, che spiegava il vicolo cieco in cui il mondo occidentale - ed in particolare l'Europa -si trova, ha suscitato interesse e adesione. In realtà esso non scopriva niente di nuovo, se non avere il coraggio, che manca nel dibattito pubblico, di dirsi la verità.

Alcuni di voi, giustamente, mi hanno però detto nei commenti, e privatamente, che mi aspettavano al varco sul tema di “che cosa fare”.

Tuttavia, non manca un dibattito sul “che fare”, ma questo tende a limitarsi a delle macro ricette, alcune anche interessanti e corrette, senza però spiegare come realizzarle.

La proposta più nota è quella fatta ormai molti mesi fa da Draghi. Essa può essere così sintetizzata: massicci investimenti pubblici e privati in tutti i settori delle nuove tecnologie, - dove l'Europa è estremamente arretrata rispetto a Stati Uniti e Cina; riduzione di tutti i vincoli burocratici e creazione di un vero mercato finanziario unico europeo; mutualizzazione a livello europeo di una parte dei debiti pubblici, o almeno della parte necessaria agli investimenti, per finanziare questo piano.

Dopo forte successo mediatico, essa appare ormai dimenticata, e giustamente proprio la scorsa settimana l’Economist ne dichiarava la morte. Lo stesso si può dire per altre proposte. In generale esse si scontrano con i vincoli politici, economici, legislativi, sociali e tecnologici che sono alla base dello stallo attuale.

Qualsiasi cambiamento deve fare i conti o con questi vincoli e/o con le necessarie azioni, se ve ne sono, per rimuoverli.

Dichiaro subito che non ho una risposta alla domanda di “cosa fare”, piuttosto il mio contributo va nella direzione di individuare questi vincoli, e soprattutto quelli che non sono strettamente politici (ad esempio i meccanismi decisionali europei), ma che sono strutturali, e dipendono da fattori esterni difficilmente modificabili.

La storia e l'economia ci hanno fatto chiarezza su cosa avremmo bisogno, e cioè una crescita della produttività, affinché questo margine di ricchezza, che può nascere dal suo incremento, possa essere distribuito tra capitale e lavoro, promuovendo così una soddisfazione collettiva all'interno delle forze sociali. È quanto avvenuto nei decenni del secondo dopoguerra, quando parte importante della popolazione è passata a lavorare dall'agricoltura all'industria, che ha avuto, a causa dell’aumento dei volumi di produzione e all'automazione, un notevole incremento di produttività, i cui vantaggi, grazie anche a lotte sociali e a un sistema politico pre-neoliberista, sono stati distribuiti anche ai lavoratori.

Quel periodo si è giovato anche di altri vantaggi abbastanza irripetibili, cioè un debito pubblico iniziale molto basso, il quale ha permesso, attraverso la sua crescita, di finanziare il welfare e un più facile accesso all’acquisto delle case, dato che il settore immobiliare non era ancora finanziarizzato. Ma senza incremento di produttività, l’attività economica non può creare un incremento di ricchezza da distribuire anche ai lavoratori.

Purtroppo, negli ultimi decenni, l'incremento della produttività nel mondo occidentale è stato molto limitato, perché il peso dell'attività manufatturiera, ormai largamente automatizzata, è sceso, e la maggioranza degli impieghi sono nei servizi. Una parte importante di questi lavori sono con basse competenze e molto semplici (pensiamo a tutta l'attività del mondo commerciale e più in generale dei servizi alla persona). Sono impieghi poco automatizzabili, nei quali inoltre i salari sono spesso estremamente bassi. Il premio Nobel Daren Acemoglu, insieme ad altri professori dell’MIT, ha a lungo studiato questo fenomeno, mostrando che la tecnologia ha creato anche nuovi lavori di fascia alta (tutto il mondo del software e delle aziende che operano nelle nuove tecnologie), creando così una polarizzazione nel mercato del lavoro tra chi è occupato in queste industrie e chi – molti - sono invece nella fascia bassa di qualificazione e remunerazione. Si sono invece ridotti i lavori nella fascia intermedia (cioè, nelle attività amministrative e in generale impiegatizie), perché sono i più facili da automatizzare.

Proprio per questo, giustamente, Mario Draghi vorrebbe un piano di investimenti per tentare di costruire in Europa un sistema di aziende tecnologiche, il quale non sia così distante, come ora, da quello degli Stati Uniti e della Cina. È un progetto difficile, ma soprattutto del quale non deve essere sopravvalutato l'impatto sul benessere delle nazioni. Basta ricordare che la somma dei dipendenti di Google, Microsoft, Facebook e Nvidia è circa di 500.000 persone, mentre la sola Volkswagen ha quasi 700.000 dipendenti. Le aziende tecnologiche costituiscono un elemento di influenza mondiale per i paesi che le ospitano e creano una ampia elite professionale molto ben remunerata , ma non risolvono la dicotomia, di cui abbiamo appena parlato, tra lavori qualificati e non qualificati. Semplicemente gli Stati Uniti hanno un'elevata accettazione di disuguaglianza, ed in ogni caso il fenomeno Trump, anche se non risolverà il problema, nasce proprio dalla delusione di molti strati sociali, al quale è venuta meno la promessa di una crescita economica e sociale.

L'intelligenza artificiale certamente porterà dei benefici di produttività, anche se è ancora difficile stimarli, ma tutto fa pensare che i vantaggi che essa produrrà possono andare in larga parte alle aziende, e quindi ai detentori di capitale, e molto meno i lavoratori.

Questo enorme vincolo alla crescita di un benessere collettivo è in larga parte al di fuori dell’influenza di scelte politiche ed induce un secondo tema non meno rilevante. Molti dei lavori più semplici e meno remunerati sono oggi svolti da immigrati: è vero che in tutta Europa vi è un serio problema demografico, ma questa non è l'unica causa dell'arrivo degli immigrati, poiché, anche comprensibilmente, i cittadini nativi non accettano lavori poco qualificati e poco remunerati, ed anzi alcuni studi hanno mostrato che vi è nel mondo occidentale un eccesso di laureati, cioè molti laureati non riescono a trovare un lavoro all'altezza della loro formazione, proprio per le dinamiche del mercato del lavoro che abbiamo appena descritto. A ciò si aggiunge il fatto che vi è una vera crisi dei giovani europei, se si tiene conto dell'elevato numero di NEET in Italia, e del fatto che nel Regno Unito vi sono circa 3 milioni di persone che non lavorano e hanno un'assistenza pubblica a causa di disturbi mentali e psicologici. Nasce pertanto il quadro di una società in sofferenza. Certamente ancora molto ricca in una parte importante della popolazione, ma il livello di disagio e frustrazione rispetto alle aspettative che si sono create nei decenni scorsi, e la profonda incertezza riguardo al futuro sono uno dei motori principali dell'insoddisfazione e della rabbia che pervade il mondo occidentale.

Il tema dell'immigrazione è oggi al centro del dibattito politico ed è la punta di diamante del messaggio che sta dando molta forza ai partiti populisti.

E’ così anche in Italia, dove pure il numero degli immigrati è relativamente basso, ma non è così negli altri paesi europei, che hanno una storia molto più lunga di immigrazione, ed in particolare nel Regno Unito, in Francia e in Germania, dove il numero delle persone immigrate - o comunque figlie di famiglie di recente immigrazione - supera il 20% della popolazione totale. Il tema in Italia, dove questo numero è intorno al 10%, rimane limitato agli sbarchi clandestini al Sud da parte di immigrati, che però non vogliono restare in Italia, ma andare in altri paesi europei, dove invece i vari gruppi di immigrati costituiscono ormai delle vere e proprie “enclave” all'interno della città e delle comunità. Tutto questo spiega l’enorme successo che stanno avendo i partiti populisti, creando la prospettiva che essi possano andare rapidamente al governo nelle prossime elezioni in quasi tutti i paesi europei.

La questione della gestione dell'immigrazione - della sua necessità da un lato e problematicità dall'altro, e il fatto che esso si combini con la crescente delusione di molte fasce della popolazione nativa rispetto alle opportunità loro offerte - è oggi uno dei problemi meno risolvibili che ci troviamo di fronte.

È inoltre poco noto che, mentre in Italia il numero delle persone residenti sta scendendo perché l'immigrazione è molto rallentata e non copre la caduta demografica, invece in Francia, in Germania, e soprattutto nel Regno Unito, la popolazione cresce e il numero degli immigrati supera largamente il calo demografico dei nativi. Poiché non vi è quasi crescita economica, ciò vuol dire che questi paesi hanno più persone per la stessa dimensione di attività economica, e quindi un graduale impoverimento, che viene colmato attraverso sussidi dati alla proposizione residente inattiva. Un profondo studio su questa situazione è stato fatto dalla Common Goode Foundation per il Regno Unito. Esso mostra con grande efficacia, anche coinvolgendo studiosi di opinioni diverse, che questo circolo vizioso di crisi demografica, sofferenza e parziale inattività di alcune fasce della popolazione residente, e relativo incremento dell'immigrazione sta diventando non solo socialmente, ma anche economicamente, insostenibile. Infatti è vero che gli immigrati che lavorano contribuiscono a pagare le nostre pensioni, ma stiamo sottovalutando che il loro costo sociale di lungo termine (pensioni e welfare) si aggiunge a una crescente fascia di popolazione residente inattiva o comunque sottoimpiegata.

Pertanto l'impatto della tecnologia sul mercato del lavoro, la crisi dei sistemi scolastici e la loro incapacità di formare culturalmente e professionalmente le persone per questo nuovo scenario e la complessità del tema dell'immigrazione sono alla base dell'attuale disagio, e possono spiegare il discredito che i partiti liberal-democratici, intellettuali ed economisti stanno subendo, non tanto per non aver trovato soluzioni, ma per non aver compreso, volutamente o meno, la nuova situazione.

Quanto descritto è come una malattia che sta corrodendo soprattutto l’Europa e ora gradualmente anche il Giappone.

Nel prossimo articolo, mi “azzarderò” a proporre qualche strada per provare a curarla.

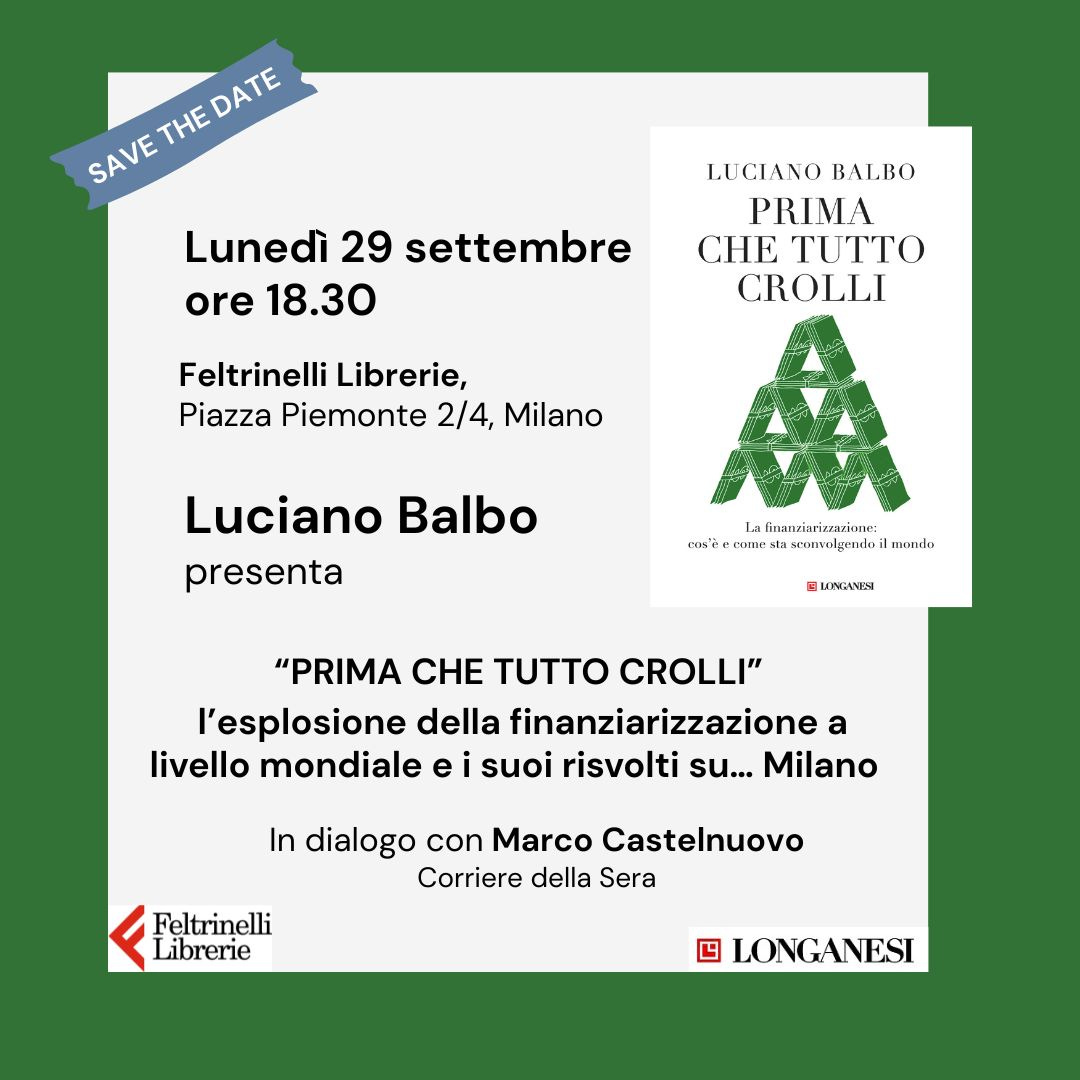

PS: il 29 Settembre alle 18.30 presenterò’ il mio libro “ Prima che Tutto Crolli” alla libreria Feltrinelli di Corso Vercelli/Piazza Piemonte a Milano. Sarà un dialogo con Marco Castelnuovo, responsabile della pagina di Milano del Corriere. Cercherò di prendere spunto dalle tesi del libro per applicarle alle tematiche dello sviluppo immobiliare ed economico della città.

In allegato la locandina